近年、「ネイチャーポジティブ」という言葉を耳にする機会が増え、自然環境の持つ多様な機能を活かした、政府や企業、地域社会による持続可能な社会づくりが進められています。こうした自然と共生する考え方は決して新しいものではなく、日本には古くから、地域ごとの知恵を生かした自然利用の工夫が受け継がれてきました。

三重県いなべ市には、その一例として、江戸時代後期から昭和初期にかけて造られた「マンボ」と呼ばれる伝統的水利施設が現在も使われています。

1. マンボとは?

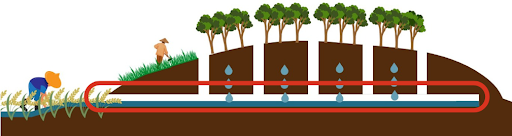

マンボとは、水利権を持たない地域で農業用水を確保するために、地下に横穴を掘削して造られた素掘りの暗渠(あんきょ)を指します。江戸時代後期から昭和初期にかけて広く利用されており、片樋地域では最長1kmに及ぶマンボも確認されています。

三重県内の13市町村、岐阜県の3市町村、さらに奈良県・新潟県・福井県の3県にも分布が見られますが、特にいなべ市では、各地域に多くのマンボが残されています。

縦に掘られた穴を「日穴」と言い、マンボの掘削効率を高めるために約18m~36m間隔で設置されました。これにより、多人数で同時に作業を進めることが可能となり、工期を短縮することができました。また、完成後も維持管理の際に活用されました。

マンボの特徴として、

- 水源が地下水であるため、水質が安定しやすい

- 農業用水だけでなく、生活用水としても利用されてきた

- マンボの維持管理を通じて地域のコミュニティ形成にも寄与してきた

といった点が挙げられます。

かつては、マンボを掘削した先人の偉業を称える「マンボ祭り」や、マンボの維持管理をおこなう「マンボ浚い」などが開催されており、地域の文化やコミュニティ形成に必要不可欠な存在であったと言えます。

2. マンボの発展に至る歴史的背景

マンボは、農業の発展と安定した水の確保を目的に作られました。特に江戸時代後期には、人口増加や農地拡大による水利権争いが激化し、従来の水利システムでは十分な水を確保できない地域も出てきました。

こうした課題を解決するため、湧水を効率よく集めて供給する仕組みとしてマンボが掘削されるようになりました。いなべ市周辺は山間部から豊富な地下水が流れる地形であり、当時発展していた鉱山採掘の技術がマンボの形成に大きく貢献しました。こうした背景から、マンボは広く利用されるようになったのです。

3. マンボの掘削方法

マンボの掘削作業は多くの場合、「請負制」によって進められました。工事の範囲は、マンボ全体の掘削から、日穴間の区間ごとの作業まで様々でした。請負人には、経験豊富な農民が選ばれ、農閑期に労働者を集めて作業を進めました。また、1間(約1.82m)掘削するごとに一定の賃金が支払われる制度もあり、作業の効率化が図られていました。

マンボはつるはしをはじめとする、当時の農村で手に入る簡易な手工具を用いて掘削されました。

- 水脈の調査

- 地域の地形や地下水の流れを確認し、適切な掘削地点を決定。

- 縦穴(「日穴」)の掘削

- 約18m~36m間隔で縦穴を掘り、通気や排土のための開口部を確保。

- 横穴の掘削

- 水脈に沿って水平に掘り進める。

- 作業効率を高めるため、複数の作業者が日穴から掘り進める手法が採られた。

- 補強と水の流れの調整

- 必要に応じて石や木材で補強し、崩落を防ぐ。

- 水が適切に流れるよう傾斜を調整。

このようにして造られたマンボは、動力を使わずに地下水を供給する、環境にやさしい水利システムとして機能してきました。

4. 具体的なマンボの事例

いなべ市内には無数のマンボが現存しています。

写真のマンボは全て地下水を集水して下流の水田に供給しているものですが、中にはため池や河川から引水するものもあります。

水路の底面は石や砂が堆積し、抽水植物や藻類の付着がみられるような自然の姿が維持されています。

こうした環境は、水生昆虫や小型の魚類など、さまざまな水生生物にとって重要な生息・繁殖の場となっており、マンボが小さなビオトープの役割を果たしていることが分かっています。また、周囲の植生や水温の安定性など、地下水由来の水環境がもたらす特性も、一般的な用水路とは異なる構造を持っています。

地域によっては、これらのマンボが何世代にもわたって受け継がれ、地元の人々の手で丁寧に維持管理されてきました。現在でも、農業用水としての機能だけでなく、地域の暮らしと自然をつなぐ大切な存在として息づいています。

5. まとめ

マンボは、単なる農業用水路ではなく、

- 地域の環境と共生する持続可能な水利システム

- 水生生物の生息環境を提供する生態系の一部

- 地域社会のコミュニティ形成にも寄与する歴史文化的資産 としての価値を持っています。

しかし、近年では経年劣化や開発の影響、管理者不足の問題で、多くのマンボが姿を消しつつあります。こうした伝統的水利施設の多面的機能を再評価し、保全・活用することが必要なのではないでしょうか。